#34 Y E E H A W

En 2018 (es decir: hace tres años y una vida y media) salió el tercer álbum de estudio de Mitski, Be the Cowboy. El título del mismo tiene bien poco que ver, a primera vista, con los temas o el estilo de las canciones en sí: no es Mitski una cantante de country.

El título referencia en realidad a cierto tipo de actitud vital: be the cowboy, se dice Mitski. Be the cowboy. Sé arrojada y valiente y no tengas miedo. Cómete el mundo.

La palabra "vaquero" es de significado polisémico. Hablamos de vaqueros y a veces hablamos de las pelis de los sábados de verano por la tarde, o del new western de Cormac McCarthy y compañía, o de Orville Peck y su queer country. O de Mitski, diciéndose a sí misma: no tengas miedo.

En este especial escriben Rosa Reinoso, María Pérez y Victoria Mallorga. Hay manga, hay viajes, y, por supuesto: también hay vaqueros. Esperamos que os guste.

Logos: Ishara Solís Rodríguez.

In the Distance de Hernán Díaz empieza alrededor de una hoguera donde el “Halcón”, forajido legendario del oeste americano, se sienta a contar la historia de su vida. Håkan Sönderström, hijo de campesinos suecos, es enviado a América junto a su hermano Linus. En el primer golpe de mala suerte en una vida llena de ellos, los hermanos se separan en el puerto antes de embarcar y Håkan llega a un San Francisco en plena fiebre del oro, en vez de a Nueva York.

Lo que sucede a continuación se ubica en prácticamente todos los escenarios del relato de frontera, las historias idealizadas de la colonización del oeste de Norteamérica y también contiene a todos y cada uno de sus personajes, individuos que vienen a buscar fortuna en una tierra aún por explorar. Buscadores de oro, naturalistas, pioneros, pistoleros, curtidores de pieles, rastreadores, jinetes en la llanura... de California hasta Alaska, Håkan se encuentra e incluso se convierte en todos y cada uno de ellos, y aún así consigue, de alguna manera, que su vida suceda de forma paralela a la de aquellos que pueblan el mito del Oeste americano.

Todo separa a Håkan de su entorno: no habla inglés, su cuerpo es de una altura inhumana y viaja en la dirección opuesta al resto del mundo. Siempre en camino, en busca de la única familia que ha tenido, todos sus compañeros de viaje son temporales. En un giro opuesto a los westerns convencionales, la única violencia que ejerce, quizás aplaudida en cualquier otro, lo llena de vergüenza y lo convierte en un paria. Finalmente separado incluso de su condición humana, su búsqueda se convierte en un viaje sin rumbo fijo a través de los grandes espacios vacíos de un país que aún no existe.

El libro se esfuerza muchísimo en representar el aislamiento de Håkan del territorio y la gente que lo rodea. Apenas hay diálogos. Nunca entendemos a los personajes si él no los entiende. Todo el libro está formado por descripciones minuciosas, del terreno, de palabras no comprendidas, de gestos. En ocasiones tengo la impresión de que este torrente incesante de palabras juega un poco en contra de ese silencio inmenso en el que el protagonista pasa la mayor parte de su vida; pero también ayuda a reflejar esa idea de soledad completa, de una mente que no para de explicarse a sí misma lo que de otra manera compartiría con aquellos que ama.

Me es difícil no sentir una pena casi física leyendo In the Distance. Es fácil encontrarse en ese anhelo del protagonista por volver a un hogar que ya no existe si no en la imagen cada vez más borrosa de su hermano, o en su desilusión creciente al ver que ese país imaginado en la niñez comparte poco con la realidad. En un párrafo casi al final, Díaz escribe «He had gone into the wilderness with the intention of coming out on the other end. That he stopped trying did not mean that this was now his place».

Como mucho en este libro, es poco sutil pero tremendamente efectivo en cómo habla de ser extranjero, en como refleja el estado de estasis en el que entras cuando eres incapaz de echar raíces en un lugar en el que ya no sabes si solo estás de paso. En cómo las amistades cargan siempre con el peso de una separación no muy lejana, o de cómo evitas hacer planes de futuro porque no dejas de preguntarte cuánto más vas a estar aquí, cuando volverás a casa.

Pasé la última página con los ojos rojos del llanto, y sé exactamente por qué. In the Distance evoca el pesar de estar terriblemente solo con tanta intensidad que ni siquiera sé si al final el libro me ha gustado.

Rosa Reinoso (@ladusvala_). Lleida, 1990. Sus habilidades más destacadas son leer en el tren y dormir en el tren.

Jojo’s Bizarre Adventure de Hirohiko Araki es un manga que lleva en publicación desde 1987 y actualmente cuenta con más de cien tomos, varias temporadas de anime e incluso una película. Parte de su longevidad se debe a que está dividido en arcos más o menos autoconclusivos en los que se va cambiando de ambientación, época y personajes, comenzando por la Inglaterra gótica, pasando por Egipto, un pueblecito de Japón o la Italia de la mafia. En el arco del que me toca hablar, el séptimo, nos trasladamos al Estados Unidos de finales del siglo XIX.

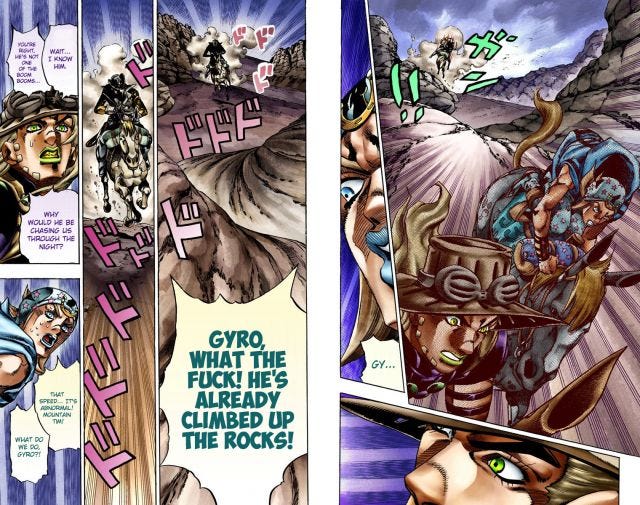

Steel Ball Run es el título de la séptima parte y también el nombre de una carrera de caballos que recorre el país de un extremo a otro y cuyo premio es de unos cincuenta millones dólares. Johnny Joestar, un chico joven que anda en silla de ruedas, se apunta a la carrera junto Gyro Zeppeli, un italiano con dientes de oro y misteriosos poderes mágicos. De este modo comienza un road trip mezclado con elementos del western. Sin embargo, en Jojo’s Bizarre Adventure, como su propio nombre indica, nada es normal y a lo largo de sus páginas nos encontraremos con personajes variados, dinosaurios, al mismísimo presidente de los Estados Unidos y a Jesucristo. Llega incluso un momento en el que se explica en qué consiste la proporción áurea durante un clímax. Es un manga que no se anda con chiquitas.

Quizás una de las partes más destacables de este arco sea su brutal ritmo. En general la saga entera es bastante dinámica, pero aquí la acción casi nunca para, trasladando muy bien la sensación de estar en una carrera frenética. Esto se consigue gracias al uso de composiciones de página con líneas oblicuas y muchas viñetas con las pezuñas de los caballos y el pelo de los personajes agitándose al viento para acentuar la sensación de velocidad. En lugar de los clásicos planos y contraplanos para las conversaciones nos encontramos con planos picados y contrapicados de las caras, a menudo tomadas desde detrás como si se fuera siguiendo a los corredores forzando la perspectiva. Hablando como persona que dibuja, tienes que ser muy hábil con la anatomía y los pesos visuales para hacer que todo funcione. Y vaya que si funciona.

Pero donde de verdad brilla Steel Ball Run es en sus personajes, la relación entre Gyro y Johnny es una de las más queridas por los fans. Gyro es un personaje seguro de sí mismo que exuda carisma y encanto, mientras que Johnny es cínico, desagradable y malcriado. Su arco de personaje pasará por dejar atrás su egoísmo e ir aprendiendo poco a poco de las enseñanzas de Gyro. De este modo, al avanzar la trama los poderes de Johnny irán en paralelo con su crecimiento personal hasta que lo veamos convertirse en un héroe.

Como buen manga de aventuras, en Jojo’s Bizarre Adventure abundan las peleas y el uso de los poderes, esta vez con la dificultad añadida de hacerlo todo a caballo y con la presión extra de estar en una competición para ganar mucho dinero. Mucha gente afirma que los combates de Jojo’s se mueven entre el absurdo y el excesivo deus ex. Y quizás sí que es cierto que a veces Hiroiko Araki se saca de la manga una lógica un pelín enrevesada, y otras veces se olvida de personajes o los mata cuando ya no le sirven. Pero si entras en esta espiral y te dejas llevar por lo que te está contando es una experiencia realmente divertida.

Steel Ball Run entra perfectamente en la categoría de obra que no se parece a ninguna otra. Es loca, es imprevisible, no sigue ningún tipo de rigor histórico con el diseño de personajes y vestuario y por eso es única. La experiencia de leer Jojo’s a veces es muy triste por la sensación de orfandad en la que te deja cuando acabas un arco y te deja un vacío difícil de llenar. No va a haber más western de carreras locas por Estados Unidos protagonizado por un chaval rico y un compañero italiano con pelazo. Y si lo hay, seguro que no es tan bueno.

María Pérez (@Kitttsune). Madrid, 1993. Le gusta escribir pero le gusta aún más dibujar a Naruto.

Ya no recuerdo el primer viaje por la carretera que hicimos en familia. Debe haber sido la primera vez que tuvimos carro, y mi padre decidió que teníamos que visitar todos los pueblos que Lambayeque tiene. Pacora, Motupe, Mochumi, la pequeña constelación de pueblos del interior, de plazas cuadradas, con cuatro jardines y siempre un pequeño centro. La municipalidad en una calle lateral, quizás una iglesia al frente, siempre irremediablemente la carreta de dulces lambayecanos, con mis eternos palitos de ajonjolí.

Debemos de haber tomado infinitos viajes por la carretera de esa manera, Julio Iglesias a todo volumen y los cuatro cantando, o ese disco de doscientas canciones de Pimpinela que ahora no sabemos dónde está. No siempre queríamos viajar, a veces yo quería leer en casa, pero otras veces mi hermana menor y yo esperábamos emocionadas para poner el disco entero de Take me Home (2012) de One Direction, mi madre cantando de memoria Little Things.

Recuerdo vagamente los contornos de estos viajes, tan simples como montarse al carro un fin de semana, y decidir irnos a los pueblos, o a Tumbes o a Ecuador. Solo recuerdo con una lucidez vital el primer viaje después de la segunda vez que mi padre escapó el cáncer, la gorra verde: yo y mi hermana en casacas iguales en colores distintos, con mi mamá grabando en el asiento copiloto. El mismo fondo de árboles en tierra seca, los algarrobos, los campos de azúcar, los recreos. Reque, quizás, y bajar a comer carne seca, con mi padre vivo, mi padre cantando, mi padre con sus ojos negros húmedos y su calva que lentamente comenzaba a poblarse.

El viaje que Julia y Caro emprenden por el interior de Brasil, por esos pueblitos de nombres raros, en We All Loved Lowboys de Carol Bensimon, me hace pensar en la misma calidad del aire. En la similitud de los pequeños pueblos en el interior, esas trochas de tierra que se transforman en asfalto, en los eternos sembríos de arroz, la turba de humo que surge de las haciendas azucareras. Mis sentimientos por Lambayeque, por el norte, son un largo conflicto, algo similar a lo que Caro siente por Brasil: incierto, pero mucho más claro cuando estás fuera del país y el regreso está al horizonte, indeterminado.

Pienso mucho en los escenarios de esta novela, demasiado quizás, cuando es un road trip de dos mujeres que se aman, con poco o más miedo, y que se reencuentran en estos espacios rurales. Supongo que es un poco lo que provoca Brokeback Mountain, God’s Own Country, el recordatorio de la existencia homosexual en lo rural. A diferencia de los personajes en las películas que menciono, tanto Julia como Caro son extrañas al paisaje, ambas en Canadá o Paris, parte del éxodo de ciertas generaciones sudamericanas hacia el extranjero. Un éxodo capitalista, un éxodo político, un éxodo marica; poco importa la razón más allá de que ambas han dejado Brasil y se reencuentran en este espacio que no les pertenece en un viaje que siempre han querido hacer juntas, no por un lugar en específico, sino por el paraje.

En una escena, Julia confronta a Caro después de haber quitado la cara cuando Caro la iba a besar en uno de esos pueblitos. Le dice que no quiere ser su trofeo, que Caro siempre se siente superior a la gente de estos pueblos, que piensa que sus creencias, sus ideales, son mucho mejores que los de ellos, y que la belleza convencional, no “masculina”, de ambas, es para Caro como una prueba máxima de que las “ideas rurales” son inferiores, y no puede evitar tratar de presumirlo a través de gestos de afecto públicos. Julia, que nunca ha llevado a Caro a su pueblo, Soledade; Julia, que nunca la presentó a su familia. Sus palabras turban a Caro, que no puede negarlas en un primer impulso y que solo luego, sola, comienza a examinar.

Pero yo divago un poco al pueblo solo, a la mansión en que se hospedan, la hierba fresca y el recuerdo de mis viajes de carretera familiares. Las memorias que ruedan cuando el paraje se mueve rápido desde tu ventana, mientras tu familia habla a toda voz o cuando el silencio apenas es roto por un bolero viejo. En otro tiempo quizás esa también habría sido una pregunta para mí: cuánto de mi actitud de espíritu libre está marcada de performance orgullosa en abierto rechazo a la ciudad pequeña en la que fui criada, aunque no naciera ahí. Pero Caro la responde por ambas. En cierta manera, de frente a la letra, por un momento, el contexto de la historia se desvanece. Podríamos pasar horas hablando de esto, del contraste de las historias de romance en ciudades o pueblos, de la clásica fórmula de mujer de ciudad regresando a su pueblo, del hombre de pueblo que seduce a la mujer de ciudad, de las chicas de pueblo que lo visitan como turistas después de haber desentrañado de sí mismas aquello que las ataba a estos lugares. Finalmente, el contexto se desvanece; solo queda la planicie.

Caro no puede identificar constelaciones; le cuesta seguir los dedos de Julia señalándolas. Así que quedémonos solo mirando al cielo nocturno, sin la contaminación luminosa de las ciudades, con los ruidos típicos, los perros perdidos, el aire que se cuela entre los árboles, una humareda de azúcar quemada pasando por las mismas carreteras de mi adolescencia, las carreteras de Brasil, o simplemente alguna carretera en algún pueblo, el que quieras. Te digo la verdad: la historia romántica de We All Loved Cowboys no tiene nada que ver con vaqueros, excepto por este momento compartido.

Es este escenario, lleno de tierra, lleno de gallinas o vacas, de minas abandonadas y pueblos solitarios, que emerge a través de la narrativa como el trasfondo de la infancia de Julia, como el espacio del abandono de Caro, como el lugar en que Julia se detiene, mira a todos lados, y la besa. Como Soledade, cuando Julia decide visitar a su hermano con Caro. Si sacamos al vaquero de su planicie, de su pueblo, del estereotipo americano, del estereotipo blanco, del estereotipo gaucho de las novelas del siglo diecinueve, del estereotipo macho, nos quedan los pueblos del interior. Nos quedan mujeres. Nos queda la figura incierta de una persona sentada en la puerta de una casa en la provincia de un país americano. Este momento compartido de paraje dorado, el color de la hierba seca, las raíces eternas que buscan agua en territorio desértico.

Las turistas llegan, almuerzan y se despiden: Julia a ver a sus padres, Caro a ver a los suyos. No es esta sierra la sierra-paraíso de Brokeback Mountain, espacio edénico aislado de la sociedad, sino un espacio multiforme de significados, casi casi como la vida misma. Todos amamos a los vaqueros, dice Carol Bensimon, pensando en las memorias, pensando en la adolescencia, en los recovecos del recuerdo de películas en el tiempo conjunto que es querer a alguien. Caro, en París, cinco meses después, recoge a Julia del aeropuerto. Sí, vale, todos amamos a los vaqueros.

Victoria Mallorga Hernandez (@cielosraros). Lima, 1995. Tauro, trickster, poeta. Ha dejado la enseñanza para estudiar Publishing & Writing en Emerson College. Adora la ficcion transformativa, la poesía del continente americano y lo marica. Es editora asociada de Palette Poetry y asistente editorial de poesía en Redivider. Su primer libro de poesía, albion, salió en marzo 2019 con Alastor Editores.

Os recuerdo que estáis leyendo el trigésimo cuarto número de La libretilla,

donde la reseña y el sentir cosas se meten mano.

Os veremos el mes que viene, con otro puñado de textos maravillosos.

Si queréis contarnos lo que sea, podéis contestar a este mail,

o asomarnos a nuestras redes sociales (@tiny_libretilla en Twitter, la_libretilla en Instagram).